交通事故の示談とは?|示談金の決め方や交渉の進め方を解説

*タップすると解説を見ることができます。

「交通事故の示談」とは、交通事故により受けた被害についての損害賠償問題を裁判によらずに当事者間で解決する和解契約(民法695条)であり、その過程を「示談交渉」といいます。

示談で合意する内容は、示談金額、示談金の支払時期、過失割合などであり、交通事故の実務では、最終的に、「示談書」や「免責証書」に署名捺印をすることにより成立し、経験上、示談成立から2週間~1ヶ月程度で示談金が振り込まれます。

一度示談が成立してしまうと、原則として撤回できませんので、示談交渉はとても重要な手続きです。

事案によってかなり異なりますが、示談金の相場は、後遺障害のない人身事故で数十万~100万円程度、後遺障害の残る人身事故で数百万~1億円程度、死亡事故で数千万~1億円程度です。

示談が成立するまでの期間は、示談開始から3ヶ月程度が目安です。そこまでに示談がまとまらなければ裁判を検討します。

裁判よりも早く解決できることが示談のメリットといえます。

被害者が自分で示談交渉が難しいと感じる場合、自分で示談交渉しても増額しない場合は、弁護士に依頼することをおすすめします。

この記事では、示談とは何か、示談の流れ、示談交渉のポイント、注意すべき点について、網羅的に解説していきます。

この記事を読むことで、あなたが、適切かつ高額の示談金を得られることを願っています。

目次

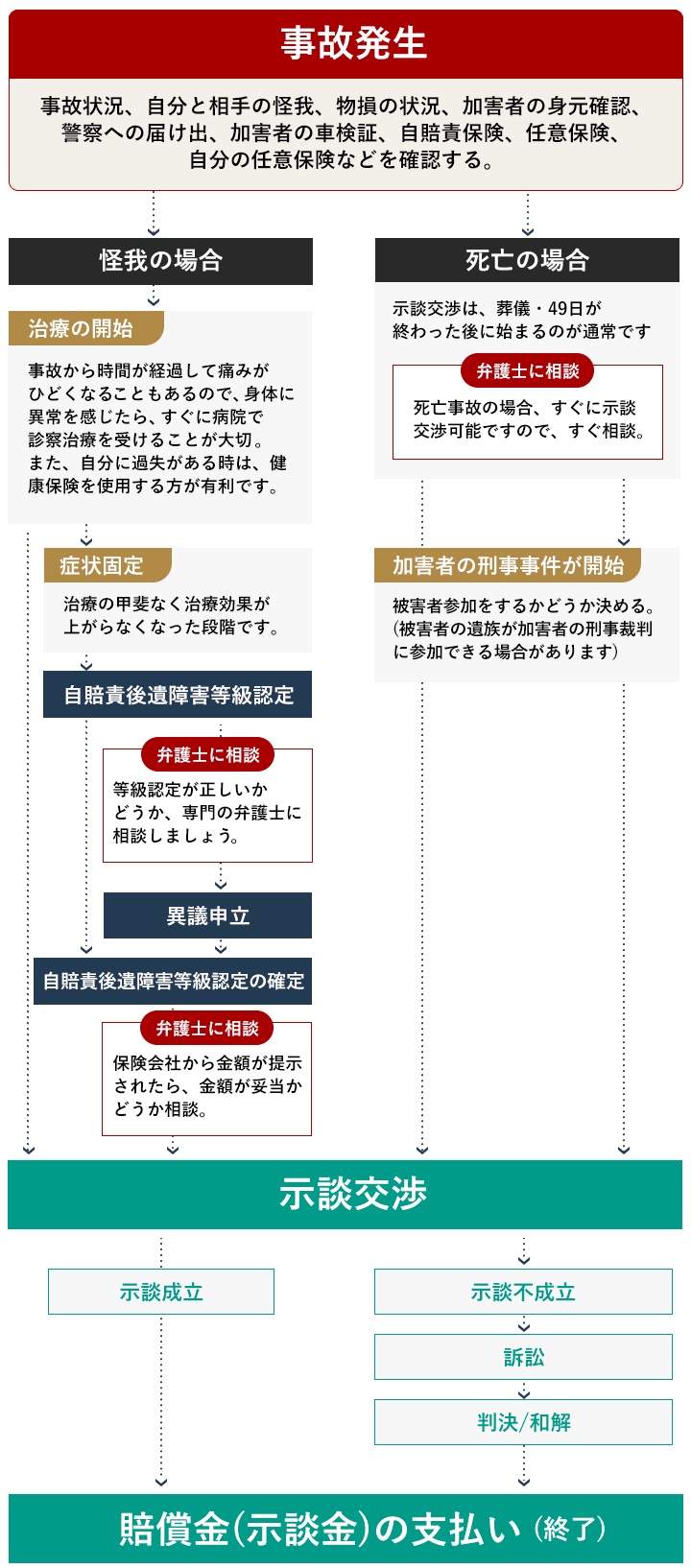

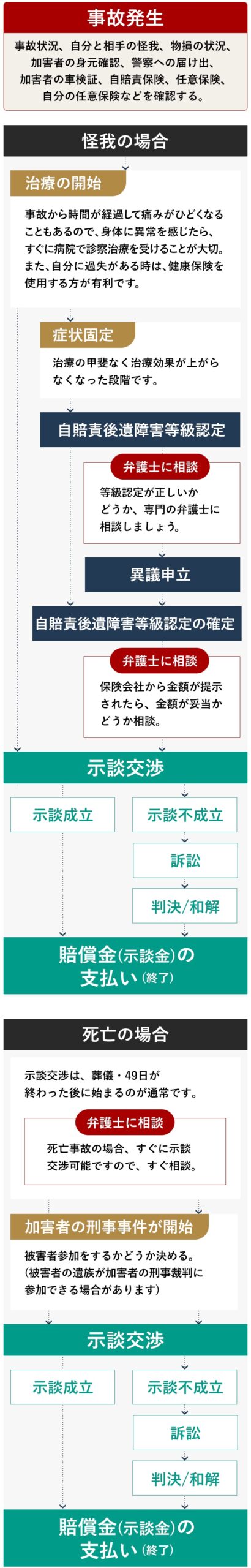

交通事故の示談の流れ

ところで、交通事故の示談交渉は、どのように進むのでしょうか?

示談交渉を始める前に、示談の流れに頭に入れておき、今、自分はどの段階にあるのかを知っておくことが示談交渉を上手に進めるコツです。

通常、交通事故が発生してから示談が成立して交渉が終了するまでには次のような流れで事が進んでいきます。

交通事故の発生

交通事故の示談交渉は、事故が発生することにより始まります。

交通事故により、被害者は、車の損壊、ケガ、死亡など、様々な損害を受けることになります。

その損害を金銭で回復しようというのが示談交渉ということになります。

交通事故の被害に遭ったときに、すぐにやるべきことについて、もっと詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。

事故状況や相手(加害者)の

身元の確認

交通事故の被害に遭ったら、事故状況を確認するとともに、加害者の身元を確認しておきます。

なぜなら、示談金を支払ってくれるのは加害者や加害者が加入している自賠責保険、任意保険だからです。

ひき逃げで犯人がわからないと、示談交渉もできないこととなってしまいます。

警察への通報、実況見分調書の作成

事故が発生したら、必ず警察へ通報します。

人身事故の場合には、現場において、警察官が実況見分調書を作成することになります。

この実況見分調書は、事故の状況を明らかにするものであり、後日の示談交渉の際に「過失割合」を認定するのにとても重要な書類です。

真実に基づいて作成してもらうようにしましょう。

加害者、被害者双方の保険会社への通知

次に行うのは、加害者側及び自分がかけている各種保険の保険会社への連絡です。

事故が起きた時には、連絡をするよう保険約款に記載してあります。

忘れがちなのが、自分の側の保険ですが、弁護士費用を払ってくれる保険であったり、自分の過失分を補填している保険などもありますので、忘れないように連絡しましょう。

ケガの治療

交通事故でケガをした場合には、必ず医療機関に行くようにしましょう。

我慢して病院等に行かないと、「ケガがない」と認定される恐れもあり、そうなると、その分の賠償金をもらえなくなってしまう可能性があります。

治療完了により症状固定

ケガの治療を続け、完全に治ればよいのですが、治療効果が上がらなくなっても、障害が残っている場合があります。

この時のことを「症状固定」といいます。

後遺障害等級の認定により

賠償損害額確定

症状固定した時点で、障害が残っていると、後遺症が残ったことになります。

その場合には、自賠責後遺障害等級認定を受けることになります。

この認定は、示談金額に大きく影響を受けることになりますので、注意が必要です。

そして、後遺障害等級の認定には、主治医の診断書などさまざまな書類や文書を提出しなければいけないのですが、これらに不備や間違いがあると本来の等級とは違うものが認定されてしまうことがあるのです。

後遺障害等級が間違っていた場合には、「異議申立」をすることができますので、必要であれば検討することをお勧めします。

加害者側の保険会社と示談交渉

自賠責後遺障害等級が確定したら、いよいよ示談交渉となります。

多くの場合に、加害者は任意保険に加入しているので、示談交渉の相手は保険会社の担当者となります。

示談金の決め方

示談の際は通常、加害者から被害者に対して示談金というお金が支払われます。

示談金とは、裁判ではなく、当事者間の話し合いによって紛争を解決する示談で支払われるお金のことを指します。

では、示談金は具体的にどのように決めるのでしょうか?

加害者が支払う示談金を決定する際、被害者と加害者が話し合って決めることになります。

加害者側に任意保険会社がついている場合は、その保険会社から被害者に対して書面で示談金の金額の提示があることが多いです。

次に、提示を受けた側は記載された示談金の算定方法や根拠を確認し、その金額に合意するか、またはいくらなら合意できるのかを検討し、相手に回答します。

このようにして互いに合意できるまで繰り返し連絡をとることで、最終的に示談金の金額が決定します。

示談金の金額の決め方には3つの基準があり、後程詳しく解説します。

示談成立

示談交渉により、合意が成立したら、示談成立です。

示談書あるいは免責証書に署名捺印をして保険会社に送ったら、あとは入金を待つだけです。

決裂した時は裁判へ

残念ながら示談交渉が決裂したら、裁判に進みます。

自分では難しいと思いますので、交通事故に精通した弁護士を探しましょう。

交通事故の示談交渉の流れについて、もっと詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。

示談金の3つの基準を知る必要性

ご自身の自賠責後遺障害等級が認定されると、いよいよ示談交渉が開始されます。

正しい後遺障害が認定される前に示談交渉を開始しないようにしてください。

示談交渉ではまず加害者側の任意保険会社から示談金の提示があります。

さて、損害賠償金を提示されて、あなたはそれを妥当な金額と思うでしょうか?

それとも低すぎると感じるでしょうか?

じつは、知らない人も多いのですが、示談交渉を開始して、保険会社から提示される損害賠償金は、本来被害者が手にすることができる金額よりも低く設定されていることが多いのです。

ですから、「金額が低すぎる」と感じることがあったら、あなたのその感覚が正しい可能性があります。

ほとんどの人は、示談交渉で提示された金額が適正な金額かどうか、判断できないでしょう。

無理もありません。

交通事故に遭うことなど、一生に一度あるかどうかなのです。

しかし、決して不要に示談書にサインをしてはいけません。

一度サインをすると、交通事故が解決したものとして、後で覆すことができなくなります。

そして、必ず適正な金額で示談しなければなりません。

なぜなら、後遺症の場合、示談金は、「失った身体の値段」であり、死亡事故の場合には、示談金は、「命の値段」だからです。

しかし、なぜ、保険会社、交通事故の示談交渉で適正な金額を提示してくれないのでしょうか。

それは、損害賠償金には3つの基準があるからです。

自賠責基準

まず、交通事故の被害者には加害者が加入している自賠責保険から損害賠償金が支払われることになります。

これは、自動車を運転する者は自賠責保険に加入しなければいけないと法律により義務付けられているからです。

自賠責法別表第1

| 第1級 | 4,000万円 |

|---|---|

| 第2級 | 3,000万円 |

自賠責法別表第2

| 第1級 | 3,000万円 |

|---|---|

| 第2級 | 2,590万円 |

| 第3級 | 2,219万円 |

| 第4級 | 1,889万円 |

| 第5級 | 1,574万円 |

| 第6級 | 1,296万円 |

| 第7級 | 1,051万円 |

| 第8級 | 819万円 |

| 第9級 | 616万円 |

| 第10級 | 461万円 |

| 第11級 | 331万円 |

| 第12級 | 224万円 |

| 第13級 | 139万円 |

| 第14級 | 75万円 |

この表のように等級によって金額の基準が決まっており、これを自賠責基準といいます。

被害者が死亡した場合は3,000万円、傷害による損害の場合は120万円、介護が必要な後遺障害が残った場合は4,000万~3,000万円が相場となっています。

その他の後遺障害の場合は、上記の表のように1級から14級の後遺障害等級に応じて3,000万円~75万円となっています。

自賠責基準では被害者に対する補償として、最低限の金額が設定されています。

そのため、比較的ケガの程度が軽く、自賠責保険の範囲内で納まる場合には自賠責基準をもとに損害賠償金が算出されます。

さらに詳しく自賠責保険の支払基準を知りたい方は、国土交通省のホームページをご参照ください。

【参考記事】:国土交通省「自賠責保険(共済)の限度額と保障内容」

しかし、自賠責保険ではカバーしきれない部分(足りない分)の損害賠償が発生する場合は、加害者が加入している任意保険から支払われます。

任意保険基準

すべてのドライバーは法律により自賠責保険への加入が義務付けられているわけですが、自賠責保険から支払われる保険金だけでは被害者への損害賠償金を賄えない場合があります。

そうした万が一の時のため、多くのドライバーは任意の自動車保険に加入する場合が多いと思いますが、それぞれの保険会社が内部で設定しているのが任意保険基準ということになります。

明確な基準が外部に公表されているわけではありませんが、自賠責基準と弁護士基準(裁判基準)の間で金額が設定されています。

保険会社は、それぞれの社内内部基準によって算出した損害賠償金を示談交渉において、被害者に提示してきます。

弁護士基準(裁判基準)

示談交渉が決裂して、裁判をした場合に認められる可能性が高いのが、この基準による金額です。

弁護士基準(裁判基準)は、実際の交通事故の裁判の事例から導き出された損害賠償金の基準ですから、法的根拠がもとになっています。

裁判所や弁護士は、「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(通称「赤い本」)という本に記載されている金額をもとに、損害賠償額を算定していきます。

【出典】:公益財団法人交通事故相談センター 「当センターの刊行物について」

3つの基準の中でもっとも金額が高いのが、この弁護士基準(裁判基準)になります。

そもそも被害者が受け取ることができる金額よりも低い金額が設定されているのが任意保険基準ですが、保険会社の担当者は保険のプロですから被害者がご自身で示談交渉して金額を上げる、つまり適正な金額にすることは非常に難しいものです。

そこで、被害者から依頼を受けた弁護士が代理人となり示談交渉をし、そこで合意が得られなければ訴訟を提起して裁判に突入するわけですが、ここで弁護士が主張するのが弁護士基準(裁判基準)で算出した損害賠償金となります。

ですから、被害者は保険会社から示談金額の提示があったからといって、簡単にそれを信じて示談書にサインをすることには注意が必要なのです。

示談金の内訳を全て請求する

示談交渉では、加害者側の任意保険会社から「損害賠償金額の計算書」が提示されますので必ずチェックをしてください。

ここには、損害賠償における各項目と金額が明記されていますが、本来あるべき項目が漏れている場合や金額が間違っている場合があるので注意が必要です。

示談金の項目には次のようなものがあります。

治療費、付添費、将来介護費、入院雑費、通院交通費、装具・器具等購入費、家屋・自動車等改造費、葬儀関係費、休業損害、傷害慰謝料、後遺症慰謝料、逸失利益、修理費、買替差額、代車使用料 など

このように、じつは損害賠償金というのはひとつの項目ではなく、上記のようなさまざまな項目をまとめたものなのです。

信じがたいことですが、これらの項目が抜けていたり、金額が間違っていることがあります。

そして、一度示談が成立してしまうと、あとから新たに請求することはできません。

ですから、損害賠償金額と項目を確認せず示談することには注意が必要なのです。

人身事故の場合の損害項目について、詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。

過失割合を交渉する

過失相殺は、被害者に過失がある場合に、その過失の大きさなどを考慮して示談金額が減額されることをいいます。

たとえば、過失割合が加害者70%、被害者30%、慰謝料額が1,000万円とすると、過失相殺により、被害者の過失分300万円が減額されて、示談金額は700万円となります。

示談交渉をする際には、この過失割合に注意が必要です。

なぜなら、先ほどの例で言うと、過失割合が10%違うだけで、100万円も示談金額が違ってきてしまうためです。

では、過失割合をどうやって決めるのか、というと、示談交渉の場合には、双方が話し合い、合意によって決まります。

たとえば、本当の過失割合が加害者70%、被害者30%だっとしても、保険会社がいいと言えば、加害者90%、被害者10%で合意してもいいわけです。

示談交渉では、この過失相殺にも注意して、根拠をもって過失割合を主張していくことが大切です。

過失相殺について、もっと詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。

示談交渉相手の保険会社を“味方”と思ってはいけない

そしてもうひとつ、被害者の方にお伝えしたいのは、加害者側の保険会社を“味方”とは思わないでいただきたい。ということです。

前述の通り、示談交渉が始まると、加害者側の保険会社は任意保険基準によって算出した損害賠償金を被害者に提示してきます。

その時、担当者はこんなことをあなたに言うかもしれません。

「当社の規定では最高の金額をご提示させていただきました」

被害者としては、

「大手保険会社がいうことなのだから金額に間違いはないだろう」

とか、

「ここまで丁寧に対応してくれたのだから示談しないと申し訳ない」

などと考えてしまう方もいらっしゃいますが、それは正しい判断とはいえないかもしれません。

なぜなら、ここまでお話ししてきたように任意保険基準による示談金額は、場合によっては弁護士基準(裁判基準)の2分の1や3分の1、あるいは数十分の1という金額であることもあるからです。

なぜ、そのようなことが起こるのでしょうか。

それは、保険会社が株式会社の場合、その存在自体が営利目的であるためです。

株式会社は、営利を追及しなければなりません。

売上を増やすと同時に、支払を減らさなければならないのです。

被害者と示談交渉をし、高額の示談金を支払っていたら、支払が増えてしまい、利益が減少してしまいます。

利益が減少すると、株主は、役員の交替を求めます。

それは、困るので、利益を出すため、保険会社の役員は、被害者への支払を抑えるよう社員い命じることになるのです。

社員は、被害者のことが可哀想だと思ったとしても、会社の方針に逆らうことはできないのです。

これが、保険会社が交通事故の示談交渉で、適正な金額を提示したがらない理由です。

保険会社の交渉テクニックへの

対処法

前述のように、保険会社の担当者は、支出を可能な限り減らさなければなりませんので、被害者への示談金の支払いも可能な限り低くしようとします。

そこで、保険会社の担当者は、様々な交渉テクニックを使って、示談金を低くしようとしてきます。

ここでは、保険会社が使う交渉テクニックとその対処法を解説したいと思います。

上位権限者の示談交渉テクニック

被害者が保険会社と示談交渉をしており、「さらなる増額を!」と求めた時に、保険会社の担当者が次のように言うことがあります。

「上司からこの金額が限度だと言われておりまして。何とかご納得いただけないでしょうか。」

あるいは、次のように言われることもあります。

「これが社内規程上、上限金額なんです。これ以上を、ということになると裁判を起こしてもらうしかありません。」

実は、これは交渉テクニックであり、交渉術では、「上位権原者のテクニック」というものです。

担当者ではどうしようもない上司や社内規程を持ち出して、それ以上の譲歩はできないことを相手方に印象付けようとするものです。

相手がこの交渉テクニックを持ち出してきたら、それ以上の譲歩は難しいので、その時点で弁護士に依頼することをおすすめします。

交渉者が弁護士に交代すると、また譲歩幅が変わってくるためです。

グッドガイ・バッドガイの

示談交渉テクニック

保険会社の担当者が、とても良い人で、被害者に共感し、示談金額の増額にも協力的な態度を取っているとします。

そして、示談交渉がある程度進んだ時に、保険会社の担当者が次のように言うことがあります。

「私もあなたのために増額するように上司に掛け合ったのですが、上司がとても強硬で、交渉の余地がありませんでした。これ以上は難しそうなので、示談していただけないでしょうか。」

これは、交渉術では、「グッドガイ・バッドガイ」の示談交渉テクニックといいます。

保険会社の担当者が被害者の味方である「グッドガイ」であり、強硬な上司が「バッドガイ」という印象付けをしようとするものです。

被害者としては、保険会社の担当者が自分の味方だと錯覚して、「味方が頑張ってくれたんだから」ということで妥協してしまう、ということです。

このテクニックを使われた場合は、あくまでも保険会社の担当者は、「保険会社の最大利益を確保する使命を負っているのであり、決して自分の味方ではない」という考えをしっかり持つことです。

それによって、保険会社の担当者が味方であるという錯覚から逃れることができます。

示談書で注意すべきポイント

示談交渉で合意した場合は、示談書を作成して、署名捺印して示談の成立となります。

その後は、相手方からの入金を待つことになります。

ここでは、示談書を作成する際に注意すべきポイントについて解説します。

被害者と加害者で示談をする場合には、「示談書」を作成することになりますが、保険会社と示談をする場合には、通常「免責証書」という保険会社所定の書類に署名押印することになります。

この示談書あるいは免責証書に記載すべき内容としては、次の事項となります。

交通事故を起こしたのは、加害者は誰で被害者は誰か、ということを特定します。

(2)交通事故の特定

交通事故が発生したのは、いつなのか、の年月日や時刻、場所などを特定します。

(3)人損か物損か

本件交通事故は、車両などの物損のみか、ケガもしたのか、区別します。

また、後遺障害等級認定を受けている場合には、その等級も記載しておきます。後遺障害は悪化することがあるので、今回は、認定された等級を前提にした示談であることを明らかにするためです。

(4)示談金額

(5)支払条件

何月何日までに支払うのか、また、現金か振込か、などを記載します。

(6)精算条項

示談は、損害賠償請求という民事の問題は全て精算し、終了させるものです。後でひっくり返すことはできません。そのために、示談交渉が全て終了して精算された、ということを明らかにします。

(7)将来の後遺障害

後遺障害の状況によって、将来、悪化の可能性がある場合は、「本件示談後、後遺障害が発生した場合には、当該後遺障害に基づく損害賠償については別途協議する。」などと記載しておきます。

詳しい示談書の書き方について、もっと詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。

示談が不成立になる理由

示談が不成立に。ちょっと聞いただけでは怖いこの内容。

しっかり読んで役立てていただけると幸いです。

任意保険がない

通常は、加害者は任意保険に加入しており、示談交渉は保険会社の担当者と行います。

強制保険である自賠責保険だけでは、損害賠償金の全額を補償することが難しいためです。

しかし、中には、自賠責保険のみ加入しており、任意保険に加入していない者が加害者となる場合があります。

この場合には、自賠責保険金で不足する部分については、加害者らと直接示談交渉をしなければなりません。

そうすると、保険会社の担当者と違って、交通事故の示談交渉の素人ですから、適正な示談金額もわかりませんし、示談金を支払う資力がない場合も多いです。

そのため、示談を成立させることが難しくなってしまいます。

加害者に任意保険がない場合の示談交渉について、もっと詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。

過失割合で合意できない

追突事故など、過失割合が100対0の場合は良いのですが、被害者の自動車も走行中であるなど、被害者に過失がある場合もあります。

そのような場合には、過失相殺が争点となります。

過失相殺とは、被害者側に過失がある場合に、その過失割合分を示談金額から差し引くことです。

過失割合について、被害者と加害者の主張が食い違う場合には、刑事記録を取りよせて、実況見分調書などをもとに交渉をします。

それでも折り合いがつかない場合には、示談交渉が不成立となってしまう場合があります。

過失割合と過失相殺について、もっと詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。

示談金額に合意できない

交通事故の示談交渉は、加害者が被害者に対し、損害賠償金として、いくら支払うかを話し合うことです。

お互いに根拠を述べ、譲歩をしながら交渉するわけですが、お互いにそれぞれ言い分がある場合も多いです。

前述の過失割合もそうですが、後遺障害が残ったような場合には、後遺障害の存否、どの程度の労働能力喪失率なのか、逸失利益の金額などが争点となることが多いです。

また、重度の後遺障害が残り、将来の介護費用が必要となる場合には、その金額を巡って争点となりやすく、裁判での決着が多くなります。

保険会社は、なるべく示談金額を低くし、会社の利益を確保することを求められるためです。

そのため、話し合いを続けても、最終的に示談が成立しない場合があります。

消滅時効が間近

交通事故の損害賠償請求権には、「消滅時効」という制度があります。

一定期間権利の行使をしないと、その権利が消滅してしまう制度です。

たとえば、自賠責保険に対する被害者請求の時効は、傷害および死亡の場合は事故の翌日から3年、後遺障害がある場合は症状固定日の翌日から3年です。

そして、交通事故の加害者に対する慰謝料請求権の時効は、損害及び加害者を知った時から物損については3年、人身損害部分については5年です。

また、損害及び加害者がわからなかったとしても、交通事故の日から20年を経過で時効です。

但し、後遺障害がある場合には、人身損害の時効は症状固定日から5年で時効となります。

示談交渉が成立せず、日数が経過してしまうと、この消滅時効が迫ってくることがあります。

時効が完成してしまうと、慰謝料請求権が消滅してしまうので、それを阻止する必要があります。

そのための方法が訴訟提起となるので、示談交渉の途中であっても、時効が迫ってきた場合には、示談交渉を打ち切って訴訟を提起する場合もあります。

時効には十分気をつけなければなりません。

消滅時効について、もっと詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。

交通事故の示談で困ったら弁護士に相談を

交通事故の示談交渉は、大変難しい作業です。

難しい理由は、以下のとおりです。

・被害者が交渉しても保険会社が増額に応じることは少ない。

・損害を漏れなく請求する必要がある。

・後遺障害等級が間違っていることがある。

・損害額の計算基準が3つあり、適正金額の計算が難しい。

・被害者が自分で裁判を起こすことが難しい。

そんな時に頼りになるのが弁護士です。

示談交渉で困った時には、弁護士に相談・依頼をし、サポートを受けることで、適正な金額の示談金を受け取ることができます。

被害者は、交通事故で被害に遭っていますが、少ない金額で示談をし、再び被害に遭うことは避けなければなりません。

みらい総合法律事務所でも、人身事故の被害者からの相談を無料で受け付けています。

ぜひ一度ご相談ください。

弁護士へのご相談の流れ

↑↑

交通事故の示談交渉でやってはいけない7つのこと